Metastatic

brain tumors

brain tumors

転移性脳腫瘍

特徴と現状

がん患者10人に1人の確率で併発し得る「がん細胞」脳転移病変をさします。原発臓器で言えば、血行路的に隣の臓器が脳となるため、肺がんからの脳転移が最も多く、次いで乳がん、大腸がんという順番となっています(海外では皮膚がんからの転移の割合が高くなっています)。化学療法中あっても、とにかく他臓器からの肺転移を認めた場合には注意して、脳病変の有無確認を定期的に行う必要があります。

たとえ「がん脳転移」と診断を付けられても慌てる必要はありません。転移性脳腫瘍は脳組織を壊すというよりも、大きくなって周りの正常脳を圧迫しながら成長することが特徴です。ですので、小さなものや未症状のものに関しては急に状態を悪くさせることはまずありません。個数 ・大きさ・局在(場所)・脳への影孵(脳浮腫有無や程度など)・全身状態を総合的に勘案して、しかるべき時期にしかるべき対応を取ることで、いまでは、すぐに死を意味する疾患では全く無くなり、とくにこの10年の目覚ましい治療技術の進歩とにより脳転移で命を落とす時代ではなくなりました。どうぞご安心ください!

たとえ「がん脳転移」と診断を付けられても慌てる必要はありません。転移性脳腫瘍は脳組織を壊すというよりも、大きくなって周りの正常脳を圧迫しながら成長することが特徴です。ですので、小さなものや未症状のものに関しては急に状態を悪くさせることはまずありません。個数 ・大きさ・局在(場所)・脳への影孵(脳浮腫有無や程度など)・全身状態を総合的に勘案して、しかるべき時期にしかるべき対応を取ることで、いまでは、すぐに死を意味する疾患では全く無くなり、とくにこの10年の目覚ましい治療技術の進歩とにより脳転移で命を落とす時代ではなくなりました。どうぞご安心ください!

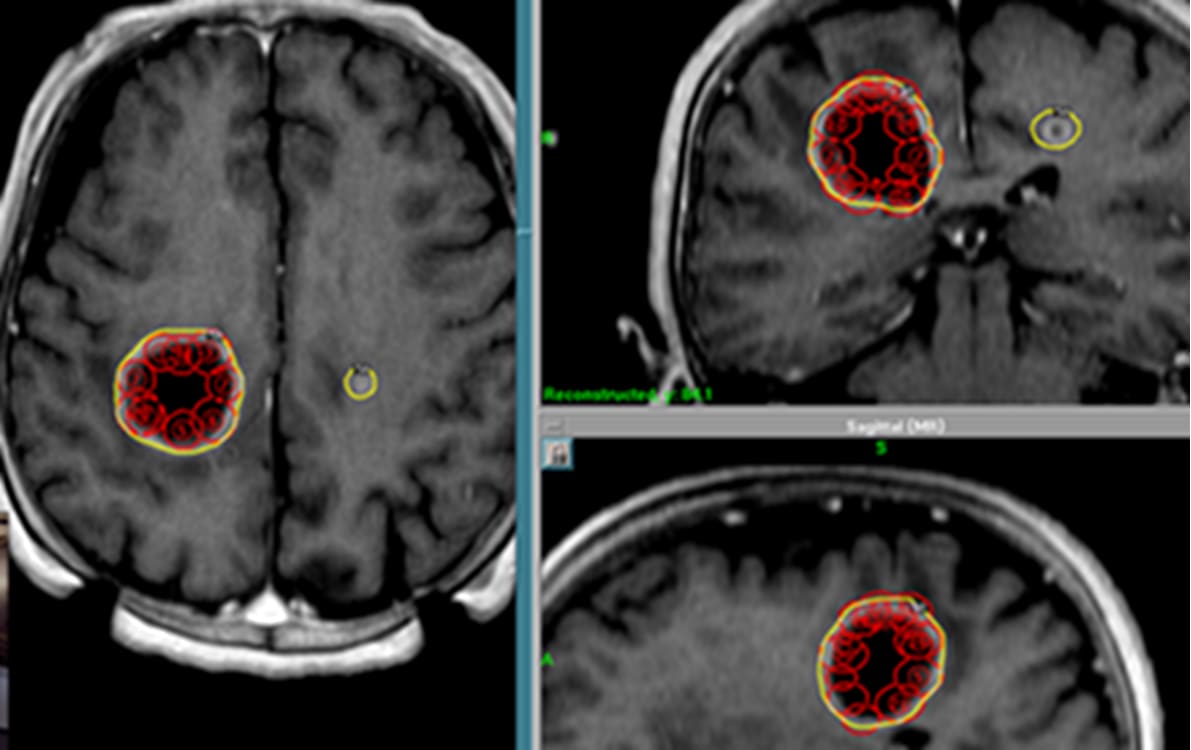

10か所ある多発性転移性脳腫瘍(乳がん)症例

10か所ある多発性転移性脳腫瘍(乳がん)症例

実際の脳転移巣

実際の脳転移巣

転移性脳腫瘍に対する治療方法として、外科手術、放射線治療、定位放射線治療(SRS/SRT)の大きく分けて三法があります。まず、高精度ピンポイント照射であるフレーム手術(ガンマナイフ)やフレームレス手術(ZAP-X)など定位放射線手術(SRS)による「絶対適応」を以下の通り定めています。

1) 3センチ程度の大きなもの(救命目的。外科手術の代用として行う)

2) 1〜2センチ程度だが、すでに脳浮腫を伴っているもの(機能予後改善)

3) 5ミリ程度以下は治療不要。しかし、脳幹・運動野など機能局在の高い箇所(機能維持予防)

つまり、これ以上放っておけない病変(大きさ、浮腫、局在で判断)か否かで「絶対適応」が決まり、反対に3か月以上待機できる病変については「相対適応」と呼び、患者さんにはその識別をしっかり伝えてから定位放射線治療に入るようにしています。

一方で、「3センチ以上の大きいもの」、「SRSを施しても抵抗性であり再発を繰り返すもの」、「浮腫の強すぎるもの」に対しては外科手術を勧めていますが、年齢・全身状態・意思でもって全身麻酔下外科手術が出来ない・したくない患者さんに対しては、定位的寡分割照射(SRT)を勧め行っています。また、一揆的に数えきれないほどの「絶対適応」を満たす多数病変に対しては、放射線治療(全脳照射/Whole Brain Radiation therapy: WBRT)を必要に応じて勧めています。しかし、WBRTは治療一か月後あたりで、汎血球減少を伴うこともあり、全例で髪の毛がすべて脱毛してしまいます。また、2年後に半数以下の患者さんに認知機能障害を併発してしまいます。 以上から、しつかりと主治医の意見に怖がらずに、自身の「したいこと、すべきこと」をしっかりと伝え、患者力を持って積極的に治療に臨んで頂きたいと願っています。

同じ治療施設であっても、

同じ治療施設であっても、

医師でもって患者生存率が異なる

1) 3センチ程度の大きなもの(救命目的。外科手術の代用として行う)

2) 1〜2センチ程度だが、すでに脳浮腫を伴っているもの(機能予後改善)

3) 5ミリ程度以下は治療不要。しかし、脳幹・運動野など機能局在の高い箇所(機能維持予防)

つまり、これ以上放っておけない病変(大きさ、浮腫、局在で判断)か否かで「絶対適応」が決まり、反対に3か月以上待機できる病変については「相対適応」と呼び、患者さんにはその識別をしっかり伝えてから定位放射線治療に入るようにしています。

一方で、「3センチ以上の大きいもの」、「SRSを施しても抵抗性であり再発を繰り返すもの」、「浮腫の強すぎるもの」に対しては外科手術を勧めていますが、年齢・全身状態・意思でもって全身麻酔下外科手術が出来ない・したくない患者さんに対しては、定位的寡分割照射(SRT)を勧め行っています。また、一揆的に数えきれないほどの「絶対適応」を満たす多数病変に対しては、放射線治療(全脳照射/Whole Brain Radiation therapy: WBRT)を必要に応じて勧めています。しかし、WBRTは治療一か月後あたりで、汎血球減少を伴うこともあり、全例で髪の毛がすべて脱毛してしまいます。また、2年後に半数以下の患者さんに認知機能障害を併発してしまいます。 以上から、しつかりと主治医の意見に怖がらずに、自身の「したいこと、すべきこと」をしっかりと伝え、患者力を持って積極的に治療に臨んで頂きたいと願っています。

同じ治療施設であっても、

同じ治療施設であっても、医師でもって患者生存率が異なる

定位放射線治療の臨床成績と経過観察

大方コントロール良好。90%近くで腫瘍の成長を止めることができ、大半が縮小傾向となります。しかし、遅れてガンマナイフによる炎症性変化として、周囲正常脳に一 過性の脳浮腫(脳組織間質に水がにじむようになる)を伴うことがあります(10-20%程度)。その際に、場所により頭痛・麻痺・てんかんなどの症状を呈することもあり、ステロイド投薬が必要となる場合があります。

頭を切らない手術と言えども決して安全とは言い切れません。患者さんの状況により、手術・全脳照射・分子標的薬剤(ベバシズマブ/自費診療)などの考慮が必要となります。最近では各球状照射野を腫瘍外部へなるべくはみ出さないように工夫し過照射をしないように工夫しています。これにより、脳浮腫の発生が防御できる可能性が高くなっています。また、腫瘍内部をより高く照射できる工夫をしています。これにより、腫瘍栄蓑血管をつぶし細胞壊死にさらに追い込む努力をしています。

経過観察として、基本3か月毎の外来受診が必要であり、その都度、CTもしくはMRI検査が必要となります。人によっては治療後1-2週で脳浮腫に伴う症状(頭痛・めまい ・麻痺・てんかんなど)が出ることもあります。新規病変の有無や再発の有無も3か月毎にチェックすることでたいていは大事に至りません。安心して確実に受けてください。

頭を切らない手術と言えども決して安全とは言い切れません。患者さんの状況により、手術・全脳照射・分子標的薬剤(ベバシズマブ/自費診療)などの考慮が必要となります。最近では各球状照射野を腫瘍外部へなるべくはみ出さないように工夫し過照射をしないように工夫しています。これにより、脳浮腫の発生が防御できる可能性が高くなっています。また、腫瘍内部をより高く照射できる工夫をしています。これにより、腫瘍栄蓑血管をつぶし細胞壊死にさらに追い込む努力をしています。

経過観察として、基本3か月毎の外来受診が必要であり、その都度、CTもしくはMRI検査が必要となります。人によっては治療後1-2週で脳浮腫に伴う症状(頭痛・めまい ・麻痺・てんかんなど)が出ることもあります。新規病変の有無や再発の有無も3か月毎にチェックすることでたいていは大事に至りません。安心して確実に受けてください。

巨大のう胞性転移性脳腫瘍(乳がん)

ガンマナイフ症例に対する治療計画(左)と3か月後経緯(右)

ガンマナイフ症例に対する治療計画(左)と3か月後経緯(右)

右小脳半球巨大転移性脳腫瘍(肺がん)症例の

ZAP-X治療後経過:3か月後(中)、6カ月後(右)

ZAP-X治療後経過:3か月後(中)、6カ月後(右)