Cerebral arteriovenous

malformation

malformation

脳動静脈奇形

特徴と現状

胎生3週時に完成するといわれる動静脈の発生学的異常です。詳しくは、動脈と静脈が互いの発生の過程で、偶然うまく接合できなかったため、その後に糸巻状に発生してしまう先天的な病態です。とくに母体に何か異常があったとか、遺伝とかということではありません。

一般に脳腫瘍のように大きくなって、周囲脳を圧迫や浸潤していくものではありませんが、一方で毛細血管を形成せずに圧の⾼い動脈から圧の低い静脈に圧格差をもって血液が流れているため、常に破裂し出血する危険性があります。しかし、症状がとくになければ、みつからぬまま人生を全うされる方も実際多いと言えます。

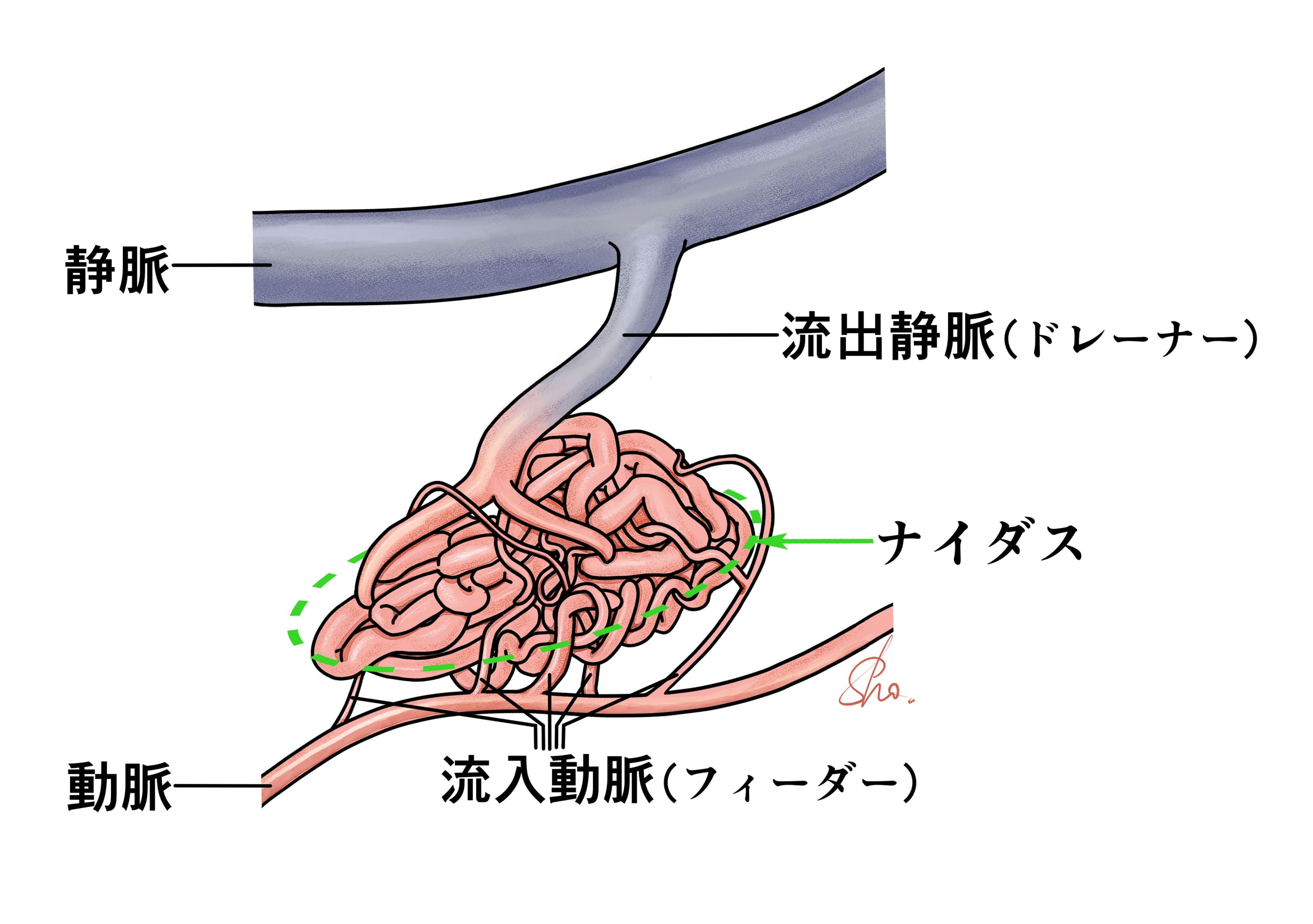

多くは、脳出血、てんかん、脳虚血にともなう症状にて発症しております。元来、年間自然出血率は2-4%(出血発症例は6%)と言われており、一生涯においては出血率30%と高く、決して放置は得策ではありません。脳動静脈奇形は流入動脈(フィーダー)>ナイダス(本体)>導出静脈(ドレーナー)と3つのコンポーネントから出来ており、ナイダスより導出静脈への移行部が最も脆弱となっています。また、同部が本病態の主体箇所となっております。

動静脈奇形そのものは、動脈から静脈へのバイパス道路みたいなもので、有効な血液を脳組織に送ることはありません。ですので、除去してしまっても脳へは何ら被害をもたらしませんが、急に血流が変わってしまうことは、その後の脳出血や脳のむくみにつながり問題となってしまいます。

一般に脳腫瘍のように大きくなって、周囲脳を圧迫や浸潤していくものではありませんが、一方で毛細血管を形成せずに圧の⾼い動脈から圧の低い静脈に圧格差をもって血液が流れているため、常に破裂し出血する危険性があります。しかし、症状がとくになければ、みつからぬまま人生を全うされる方も実際多いと言えます。

多くは、脳出血、てんかん、脳虚血にともなう症状にて発症しております。元来、年間自然出血率は2-4%(出血発症例は6%)と言われており、一生涯においては出血率30%と高く、決して放置は得策ではありません。脳動静脈奇形は流入動脈(フィーダー)>ナイダス(本体)>導出静脈(ドレーナー)と3つのコンポーネントから出来ており、ナイダスより導出静脈への移行部が最も脆弱となっています。また、同部が本病態の主体箇所となっております。

動静脈奇形そのものは、動脈から静脈へのバイパス道路みたいなもので、有効な血液を脳組織に送ることはありません。ですので、除去してしまっても脳へは何ら被害をもたらしませんが、急に血流が変わってしまうことは、その後の脳出血や脳のむくみにつながり問題となってしまいます。

AVM基本構造:ナイダスが主である

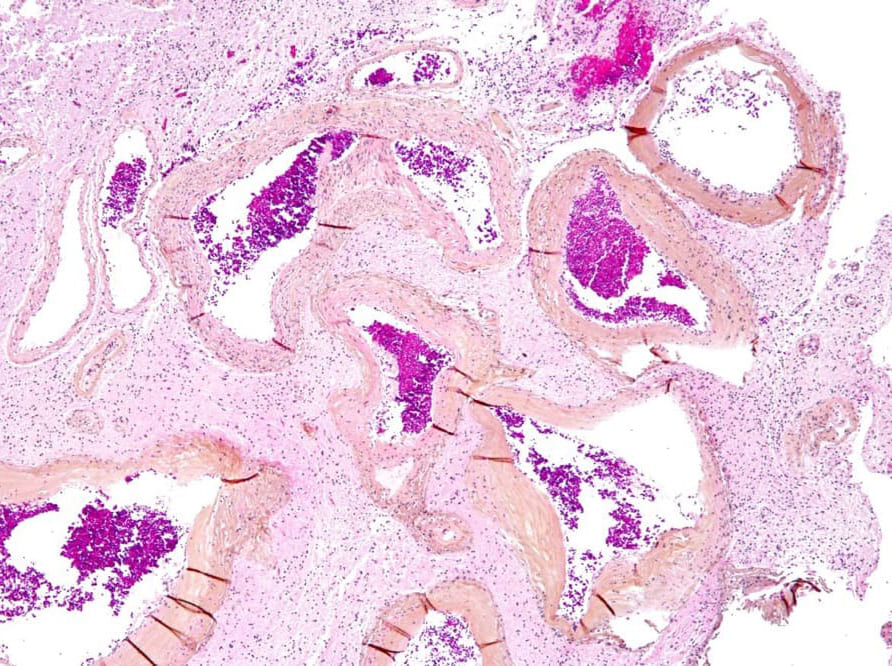

脳動静脈奇形における病理所見:多数の血管内皮細胞

(出展:Libre Pathology / Vascular Malformation)

(出展:Libre Pathology / Vascular Malformation)

治療方法は外科手術・血管内(カテーテル)手術・定位放射線手術(SRS)の三法どれか、もしくは組み合わせにて行われています。どれが適用になるかは、外科手術の難易度をスコア化した“スペッツラー分類”および“発症機転(出血・症候性・無症候)”を考慮し決められます。

“スペッツラー分類”は「大きさ」「局在」「静脈の流れ」それぞれのスコアの合計点(5点満点)で表され、グレード1、2は「開頭摘出手術優先」、グレード3は「開頭摘出手術考慮」、グレード4、5は「開頭摘出手術考慮不可」となっており、カテーテル手術かSRSが選択されます。しかし、カテーテル手術はAVMをすべて詰めてしまうことが基本困難なため、大きなAVMには部分的に塞栓し、残った部分をSRSにて治療するというコンビネーションもよくとられています。

AVMにおけるスペッツラー分類

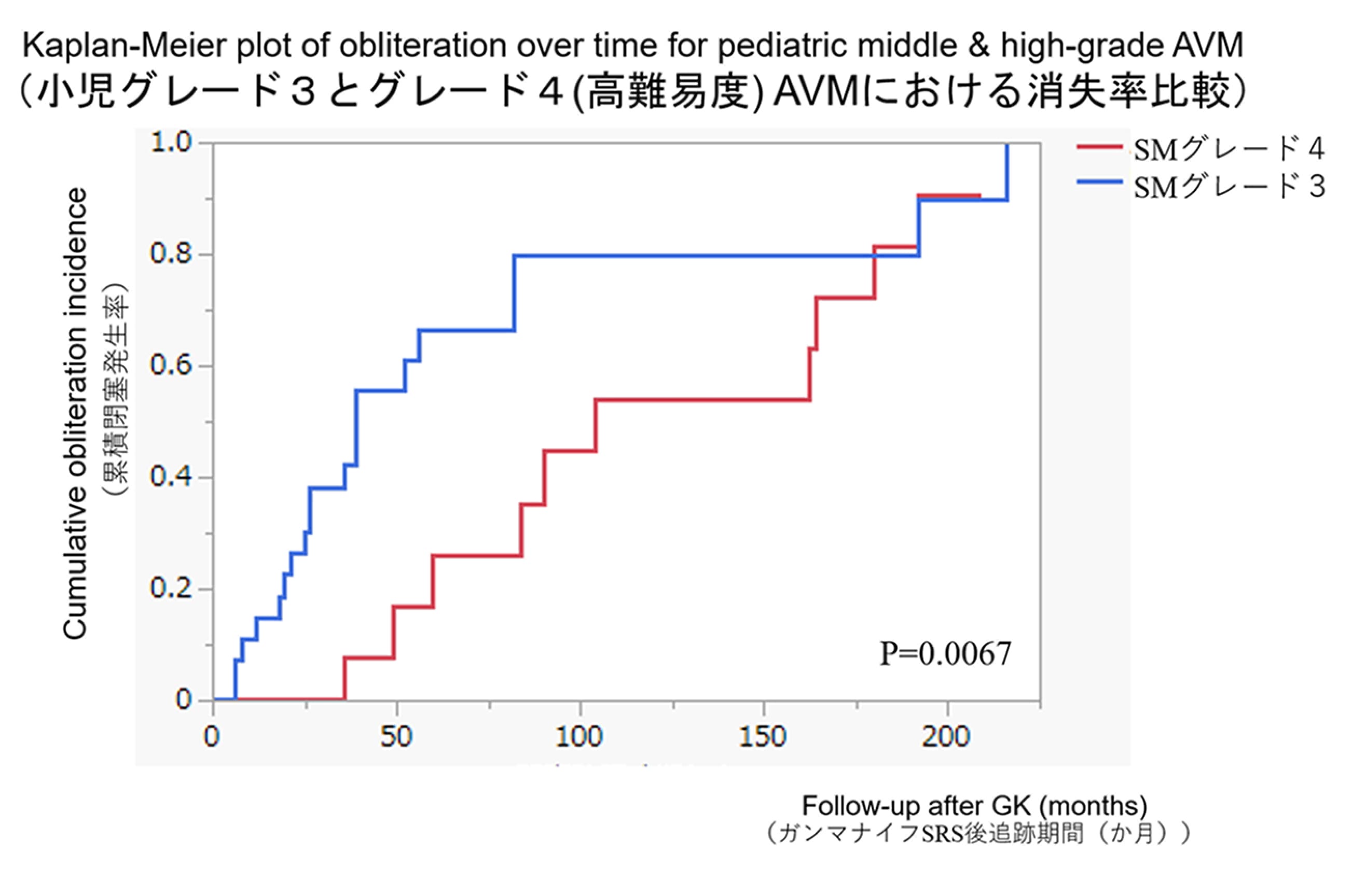

私たちはたとえAVMが大きくても決して首を横に振ることはありません。お子さんであれば全身麻酔やそれに匹敵するものを講じつつSRSだけで段階的に照射する方法を行っています。2021年までは一人6時間かかっていたのが、以後治療システムが進化(全国初となるブレインラボ社エレメンツ同時導入)し60〜90分で終了するようになりました。状況にもよりますが、私たちは、お子さんの場合も日帰り治療で行っています。非出血例・手術困難例・機能局在の高いものが治療好適応。

AVMにおけるスペッツラー分類

私たちはたとえAVMが大きくても決して首を横に振ることはありません。お子さんであれば全身麻酔やそれに匹敵するものを講じつつSRSだけで段階的に照射する方法を行っています。2021年までは一人6時間かかっていたのが、以後治療システムが進化(全国初となるブレインラボ社エレメンツ同時導入)し60〜90分で終了するようになりました。状況にもよりますが、私たちは、お子さんの場合も日帰り治療で行っています。非出血例・手術困難例・機能局在の高いものが治療好適応。

“スペッツラー分類”は「大きさ」「局在」「静脈の流れ」それぞれのスコアの合計点(5点満点)で表され、グレード1、2は「開頭摘出手術優先」、グレード3は「開頭摘出手術考慮」、グレード4、5は「開頭摘出手術考慮不可」となっており、カテーテル手術かSRSが選択されます。しかし、カテーテル手術はAVMをすべて詰めてしまうことが基本困難なため、大きなAVMには部分的に塞栓し、残った部分をSRSにて治療するというコンビネーションもよくとられています。

AVMにおけるスペッツラー分類

AVMにおけるスペッツラー分類

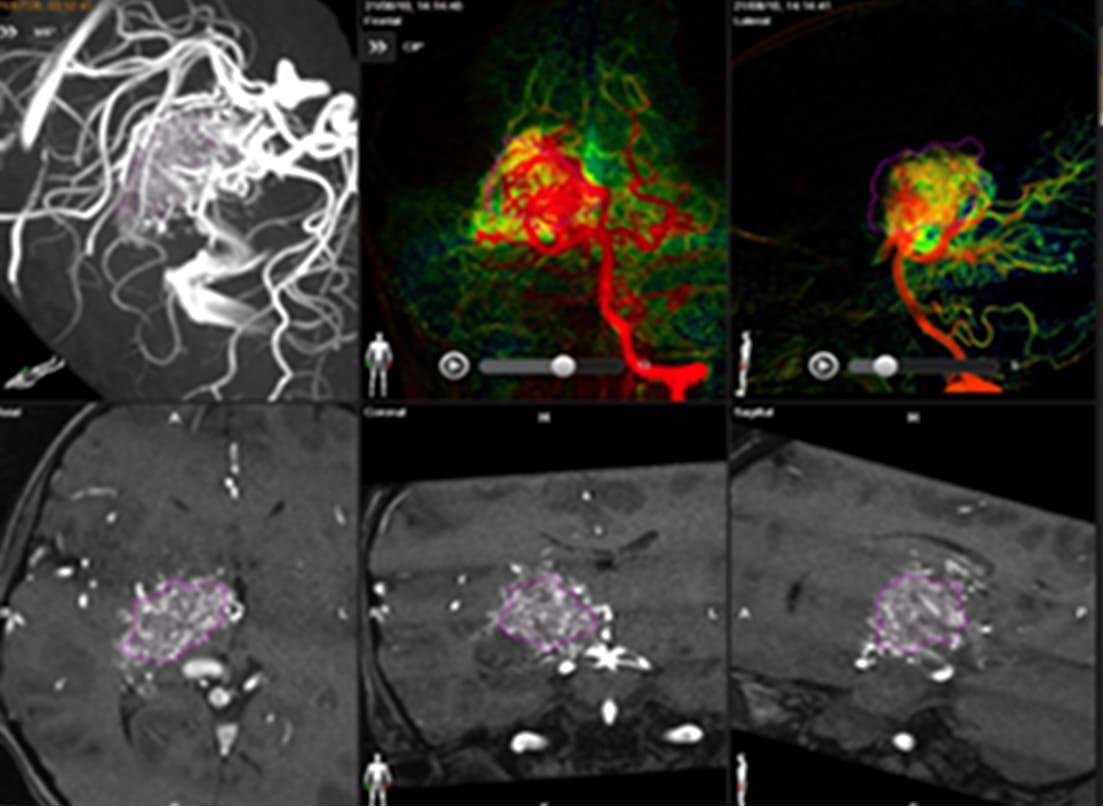

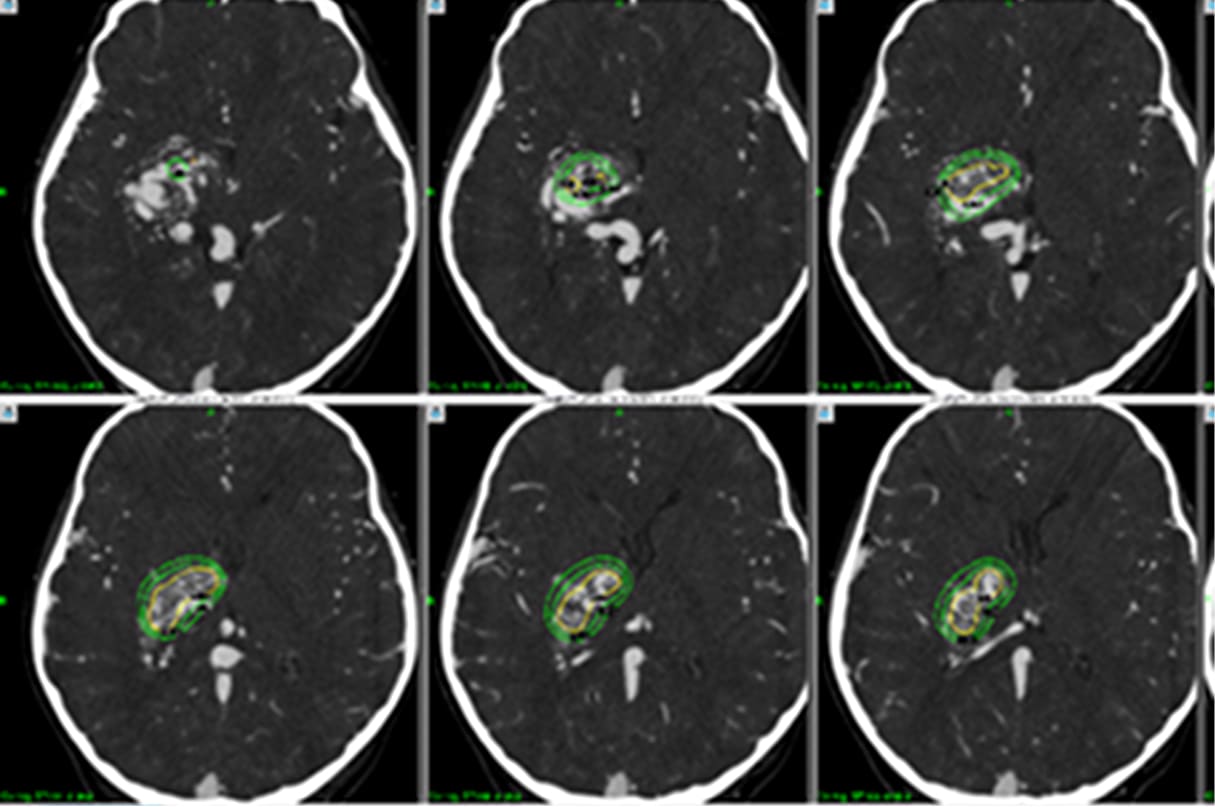

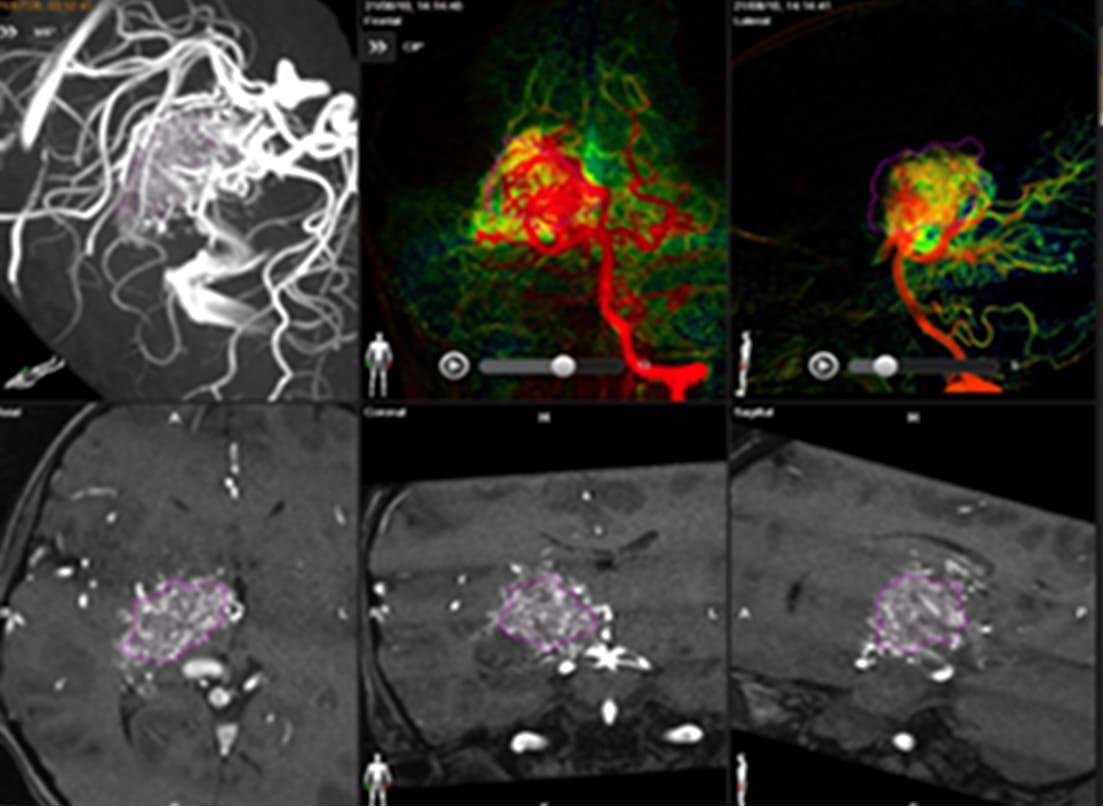

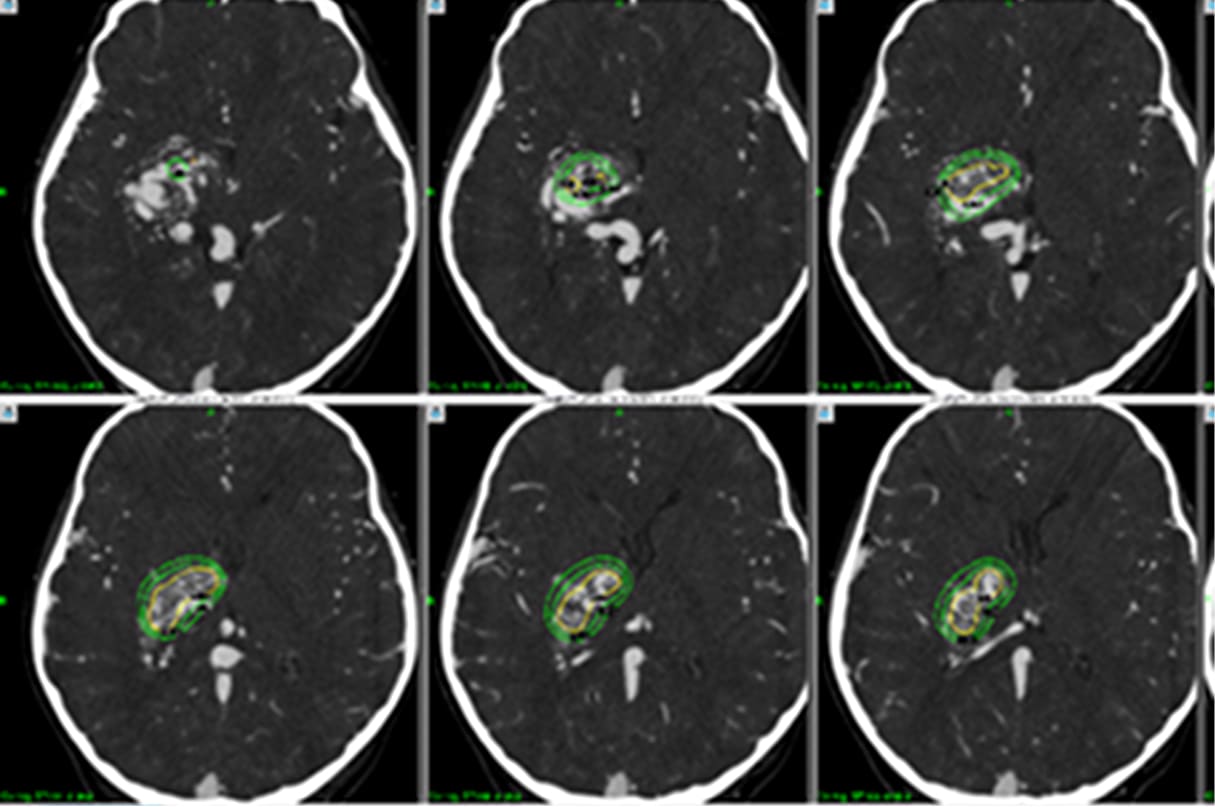

ブレインラボ・エレメンツ

における治療ターゲッテイング

における治療ターゲッテイング

データインストール後の

ガンマプランにおける治療計画

ガンマプランにおける治療計画

定位放射線治療の臨床成績と経過観察

SRSにて真の病変部(=ドレーナーへの移行部ナイダス)へ独自の治療ポリシー(照射体積4ccに対して、辺縁線量22グレイ)にて照射計画を立てています。できる限り正常脳組織を過照射せず、上述のごとく高線量一括照射にて血管内被細胞へ集中高線量照射を行い、1年経過以降に同細胞壁の肥厚が生じます。その後、徐々に内腔が狭くなり、3年ほどの年月をかけてゆっくりと閉塞(硝子化変性)させ、血液は元々あった周囲正常毛細血管を使って正常な静脈に流れる形になり、画像上消失が惹起されます。

いまやグレード4までは完治可能となりました。しかし、術後脳浮腫・出血の可能性は考慮せねばならず、3年間は半年毎のMRIフォローが必要になります。結果、70%ほどが初回SRSで画像上消失。残りは再度のSRSが必要となり、最終的に90%近くが臨床上消失へと至ります。術後イベントとして、待機中出血に関して、術後1年間は自然出血率と変わりがありませんが、その後徐々に下がり始め、画像上消失したときには0.4%まで下がります。また、術後に周囲正常脳に一過性の浮腫性変化を少なからず伴うことがあり、放射線障害がその原因であった場合には、麻痺やてんかんなどの症状を呈しステロイド投薬が必要となることもあります。稀に10年経っても出血したり、20歳未満の場合に新規で再度出現することもあるので、長期に亘って観察していくことが勧められています。

そこで、私たちは術後放射線障害予防を配すべく、上述した独自の治療ポリシーを守り治療計画実施をして参りました。結果、本法にて放射線障害を経験したことは一度ありません。一方、「贅沢還流(luxury perfusion)」を術後半年に認めるケースが25%ほどあります。これは放射線障害同様に浮腫性変化を認めまずが、超早期閉塞のサインと考え、症状も基本はなく、シンプルに経過を見ていくだけで十分であると考えています(極めて稀に起こる術後2-3年時の贅沢還流は何らかの急激な静脈還流障害が懸念されるので対応が必要となります)。

いまやグレード4までは完治可能となりました。しかし、術後脳浮腫・出血の可能性は考慮せねばならず、3年間は半年毎のMRIフォローが必要になります。結果、70%ほどが初回SRSで画像上消失。残りは再度のSRSが必要となり、最終的に90%近くが臨床上消失へと至ります。術後イベントとして、待機中出血に関して、術後1年間は自然出血率と変わりがありませんが、その後徐々に下がり始め、画像上消失したときには0.4%まで下がります。また、術後に周囲正常脳に一過性の浮腫性変化を少なからず伴うことがあり、放射線障害がその原因であった場合には、麻痺やてんかんなどの症状を呈しステロイド投薬が必要となることもあります。稀に10年経っても出血したり、20歳未満の場合に新規で再度出現することもあるので、長期に亘って観察していくことが勧められています。

そこで、私たちは術後放射線障害予防を配すべく、上述した独自の治療ポリシーを守り治療計画実施をして参りました。結果、本法にて放射線障害を経験したことは一度ありません。一方、「贅沢還流(luxury perfusion)」を術後半年に認めるケースが25%ほどあります。これは放射線障害同様に浮腫性変化を認めまずが、超早期閉塞のサインと考え、症状も基本はなく、シンプルに経過を見ていくだけで十分であると考えています(極めて稀に起こる術後2-3年時の贅沢還流は何らかの急激な静脈還流障害が懸念されるので対応が必要となります)。

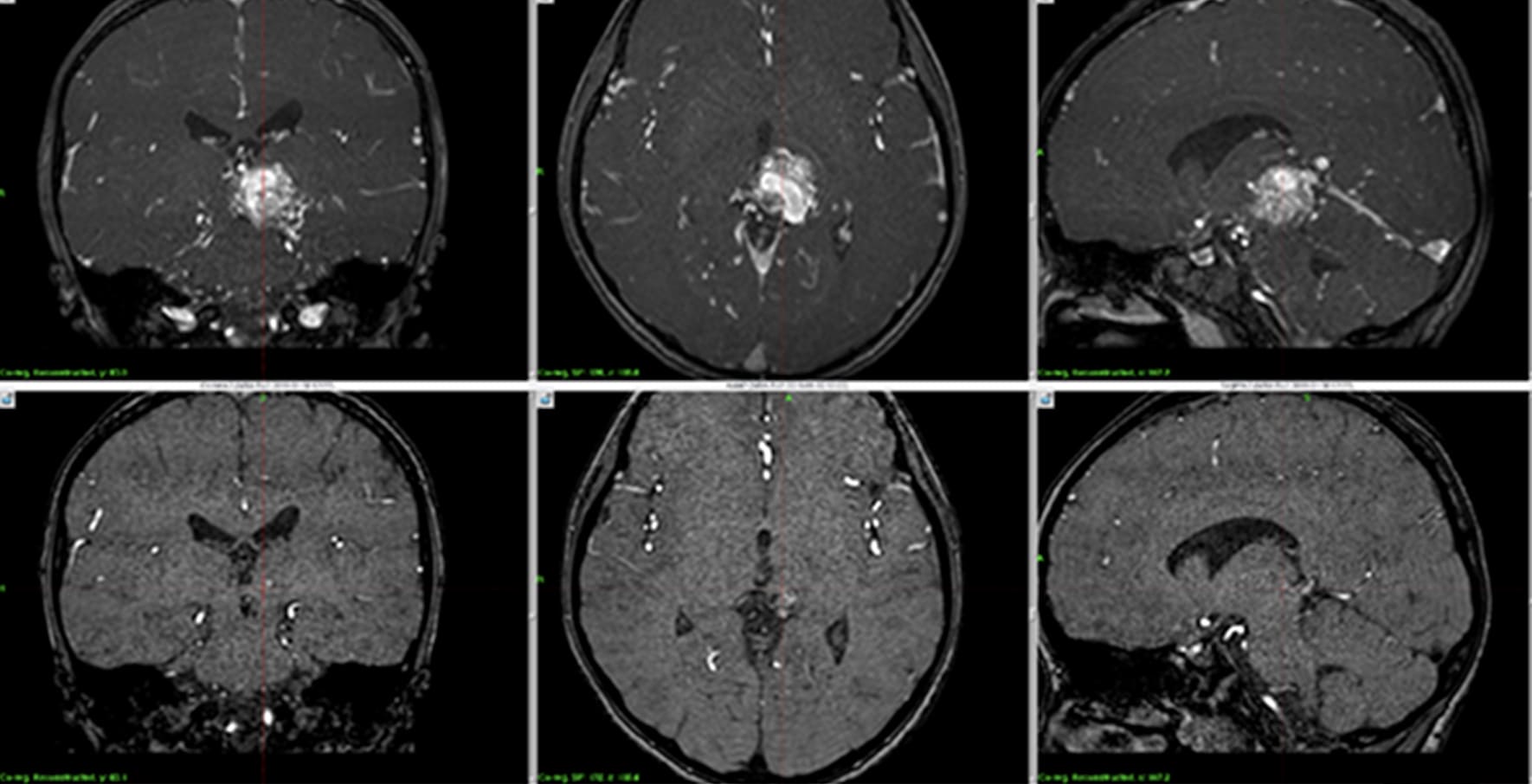

脳幹部高難易度AVM症例に対するガンマナイフ治療後経過

上段:治療前、下段:2年後にほぼ消失

上段:治療前、下段:2年後にほぼ消失